12

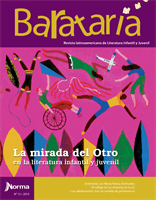

BARATARIA

NÚMERO 15 •

2013

–En su novela

Veladuras

, puede leerse la

figura del Otro en la propia narradora, aislada

y anclada en su memoria. Hay allí también

una mirada sobre el extravío mental. ¿Cómo

lo definiría?

–Sí, ahí está Rosa, sola en medio de la Puna,

atravesada por el drama familiar, el deseo de

saber quién es, el lenguaje andino, la locura….

Me propuse escuchar la voz de una chica con

la cabeza confundida por el drama familiar y su

amor por el padre. Pero el extravío mental en mi

vida es muy antiguo, tanto que me sorprende

que haya aparecido por primera vez en

Veladu-

ras

, porque me crié en las inmediaciones de un

asilo de enfermos mentales que, cuando yo era

chica, era el más grande de Sudamérica. Llegó

a tener 7.000 pacientes, un “puertas abiertas”

fundado en la época de Domingo Cabred. Por

entonces yo estaba muy lejos de comprender

el dolor de esas personas, veía a esos hombres

y mujeres como si se tratara de algo folclórico;

casi todo el pueblo trabajaba ahí, íbamos cada

tanto a pasar el día o a mostrarles a las visitas

ese sitio curioso…, recuerdo los rostros, las his-

torias, los nombres de muchos de ellos…

–Cómo empezó a escribir? ¿Cuándo y cómo

se convirtió la escritura en una profesión?

–Uh, empecé muy joven, adolescente. Siempre

como una catarsis, una diversión, un consuelo,

un vicio, sin imaginar siquiera en ser escritora

ni tampoco en mostrar lo que escribía, en ser

leída. Eran textos breves. Unos años antes de

los treinta durante una convalecencia, comencé

una novela y con ella llegó el deseo de publi-

carla alguna vez. A los cuarenta, a raíz de un

premio pude finalmente publicar, pero seguí por

mucho tiempo considerándome una profesora

que escribía en sus ratos libres. Ni sabría decir

si la escritura es una profesión para mí, es un

poco incómoda la palabra profesión para esto

que siempre se desacata, que hace lo que quie-

re con uno. Pero podría decir que alrededor de

2005, empecé a sentirme algo así como una “es-

critora de tiempo completo”, lo cual es también

una ilusión, porque no escribo todos los días, ni

siquiera todos los meses…

–¿Cómo vivió la entrega del Andersen?

–Como una sorpresa muy grande y una

alegría también muy grande. Recibí muchos

reconocimientos pero también, y sobre todo,

mucha alegría de pares y lectores, gente que

me conocía de otras épocas o de otros lugares

y roles. Muy conmovedor. Y después lo que

pasó o va pasando con los libros, el crecimien-

to de los lectores, las ediciones en otros paí-

ses, en otras lenguas…

–En América Latina hay muchos jóvenes

escritores que ven en la literatura infantil

y juvenil una prometedora cantera. ¿Qué

les recomendaría para encontrar su propia

voz?

–Escribir siempre es fruto de una necesidad

interna, me parece que uno no debiera verlo

como una cantera prometedora sino como un

espacio de búsqueda, por supuesto siempre

muy incierto. Lo más difícil, me parece, es sa-

ber mirar y escuchar más allá de las aparien-

cias. Y leer, claro. Eso ayuda. Pero diría que lo

más interesante es no esperar demasiado en

términos de “éxito”, no atar nuestra vida a los

resultados que eso pueda darnos, dejar que el

vicio se desarrolle libre, que siga su derrotero

en nosotros hasta ver qué nos trae…

Escribir: una catarsis, una diversión, un consuelo, un vicio